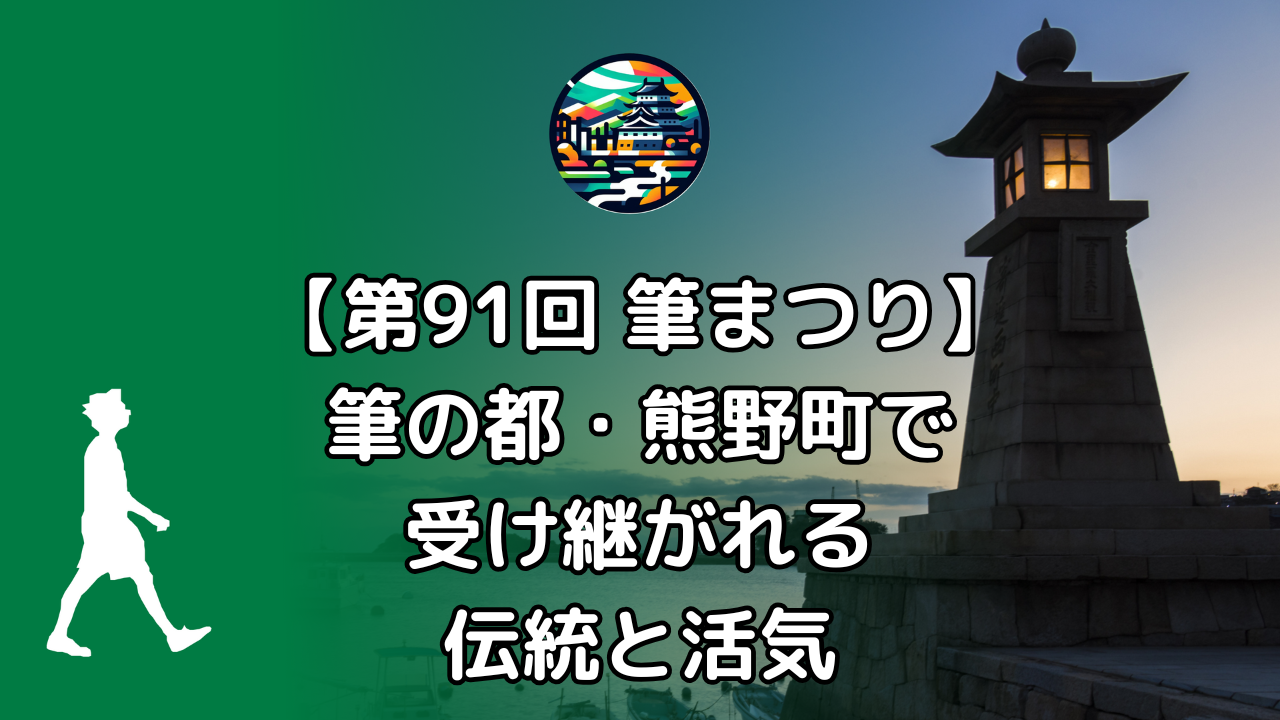

嵯峨天皇を偲び、先人の労苦に感謝する祭典

筆の生産量が全国の約80%を占める「筆の都」、広島県熊野町では、毎年秋分の日に恒例の「筆まつり」が開催されます。第91回目となる2025年は、9月23日(火・祝)に榊山神社周辺、筆の里工房周辺、熊野中学校周辺の3つのゾーンで開催されました。

筆まつりは、日本三筆の一人である嵯峨天皇を偲び、また熊野町での製筆の元祖とされる井上治平、音丸常太、佐々木為次の三氏の功労に感謝を込めて、昭和10年(1935年)に始まりました。この祭典は、筆を使う文化に関わる全ての人々と、筆の材料を与えてくれる自然に対し、心を込めて感謝を捧げる年に一度の大イベントであり、総勢500名以上が関わる町をあげての一大行事です。

筆供養と職人との交流を楽しむ「筆の市」

榊山神社周辺の「伝統ゾーン」では、使い終えた筆に感謝し、筆作りの毛を提供した動物たちを供養するための神事「筆供養」が行われます。参道で炊かれた浄火の中に、筆が一本ずつ投げ入れられました。なお、供養の対象となるのは獣毛で作られた筆に限定されています。

また、このゾーンの目玉の一つが「筆の市」です。熊野町の筆メーカー約30社が出店し、毛筆、化粧筆、画筆などあらゆる種類の筆を、年に一度の特別価格で販売し、職人との直接の会話を楽しむことができます。熊野中学校でも「筆の市」が開かれ、特に化粧筆は女性客に大変な賑わいを見せました。

伝統ゾーンでは他にも、硯彫りや和紙の紙すき、熊野筆づくりの仕上げ体験などができる有料のハンズクラフトや、翌年のポスターの表紙を飾る作品を募集するフォトコンテストなどが実施されました。

熊野中学校での大書揮毫と賑わいのコミュニティーゾーン

熊野中学校周辺の「中学校コミュニティーゾーン」では、書道パフォーマンスや体験型イベントが開催されました。昨年まで榊山神社で行われていた「大作席書」は熊野中学校体育館に場所を移して行われ、メインゲストの書家・金子大蔵先生による約20畳分の特殊布への揮毫と、熊野高校書道部3年生2名による高校生活最後となる大書(5m×6mの特殊布)の揮毫が披露されました。

体育館ステージでは、佐々木リョウさん、大山百合香さん、三浦マイルドさんといったプロのミュージシャンやお笑い芸人によるステージも設けられ、賑わいました。

また、武道館では自由参加の「競書大会」が行われ、子どもから大人まで書道を体験できます(参加料1,000円)。その他にも、キッチンカー15台以上が集結した「キッチンカーフェスティバル」や、限定50セットの猫面絵付け体験ワークショップなども開催され、来場者を楽しませました。

私の見解

熊野町の筆まつりは、単なる地域行事ではなく、日本文化の継承と職人の誇りを伝える大切な場だと感じました。筆を供養する姿から、ものづくりに携わる人々の深い敬意と自然への感謝が伝わってきます。

筆職人と来場者が直接交流できる「筆の市」は、伝統を身近に感じる貴重な機会です。購入するだけでなく、職人の想いや技術を知ることで、筆の価値がさらに高まると感じました。文化の魅力を体感できる場として大きな意義があります。

書道や音楽、食など幅広い世代が楽しめる工夫がされている点も魅力的です。文化の保存にとどまらず、現代の生活に溶け込む形で発展していることは素晴らしいと思います。熊野町の未来に繋がるお祭りであると改めて実感しました。

コメント