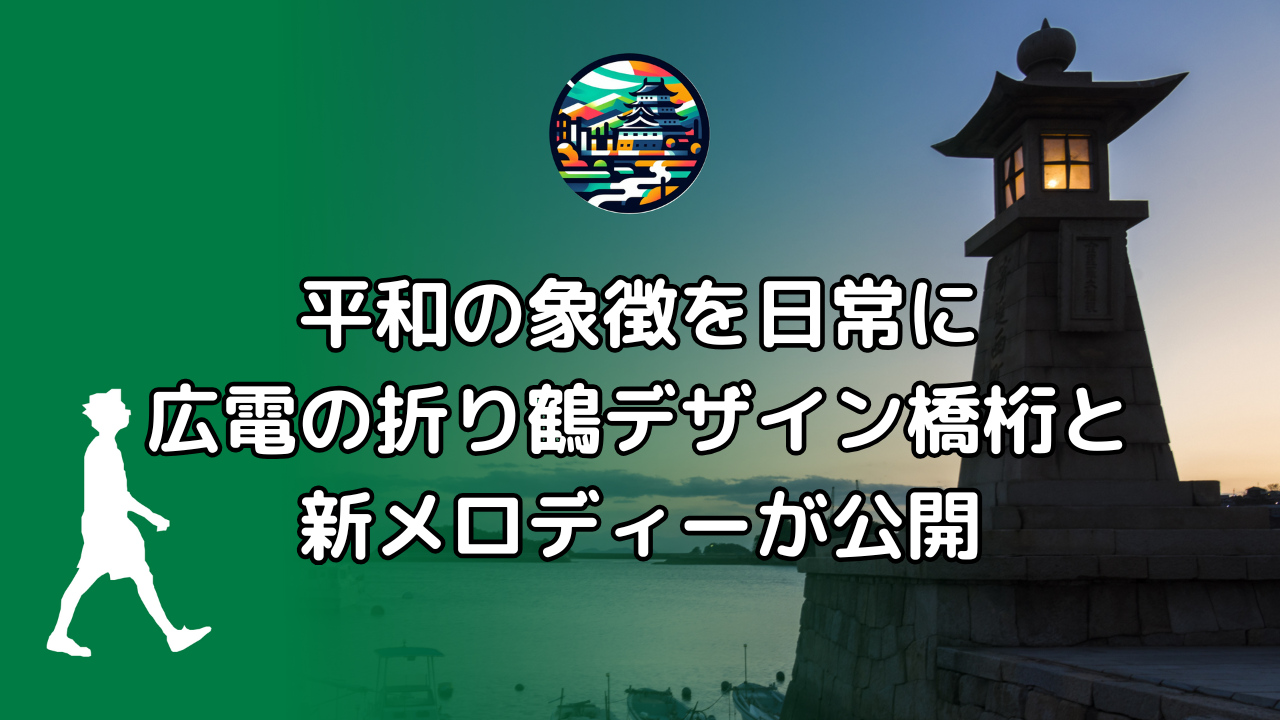

路面電車の高架橋に「折り鶴」デザインが完成

広島電鉄の駅前大橋ルートで、路面電車が広島駅2階に乗り入れる下路橋(かろきょう)の側面にデザインが施され、9月25日に公開されました。この巨大な橋桁の側面デザインは、広島市立大学の学生ら約20人が考案・担当。

平和都市広島を象徴する折り鶴をモチーフに、東側から橋を一周すると、一枚の折り紙が鶴へ形を変えていく工程が表現されています。デザインはグレーを基調とし、街の景観を壊さないように配慮されており、広島の特産品であるレモンやカキ、県の木モミジ、平和の象徴ハト、鳥居といった「隠し画」も描かれています。

このデザインはシートを貼り付けるラッピングで施工されており、将来的に変更することも可能です。

駅・車内メロディーに込められた復興の歴史と未来への願い

広島電鉄は8月3日の駅前大橋ルート開業に合わせ、駅や車内メロディーを全て一新しました。作曲家のにかもとりかさんが制作したこの新しいメロディーは合計13曲採用されています。

特に原爆ドーム前電停の到着チャイムには、広電の「社歌」の一部が用いられました。これは、広島電鉄が被爆からわずか3日後に運転を再開し、市民を勇気づけたという歴史と、戦後80年、未来へ進んでいく広電のメッセージを込めるためです。

また、5号線(比治山下方面)の出発メロディーは海へ向かうワクワク感をテーマに、紙屋町方面のメロディーは「ヨナ抜き音階」を使用し、海外の方も日本を感じられるよう工夫されています。電車の接近メロディーは、沿線の生活の邪魔にならないよう柔らかい音色が採用され、稲荷町電停では上り(駅へ)と下り(駅を出る)でメロディーが分けられています。

新駅ビル「ミナモア」の賑わいと地域活性化の課題

新広島駅ビル内の商業施設「ミナモア」は、3月の開業から半年が経過した9月24日時点で、来館者数が予想を上回り、平日で1日7万人、休日には10万人超えの賑わいを見せています。ミナモアでは屋上広場などを活用した大規模イベントも開催され、新たな可能性を示しました。

しかし、地域経済の専門家は、集客を経済消費に繋げ、広島経済を活性化する仕組みが重要だと指摘しています。広島駅周辺の「東の核」が賑わう一方、広島電鉄の社長は、紙屋町・八丁堀の「西の核」の集客力向上にも取り組み、路面電車が両地域を結ぶ役割を果たすとの見解を示しています。

広島駅南口一帯の再整備事業は、ペデストリアンデッキの完成などを経て、2029年春の完了が見込まれています。

私の見解

折り鶴をモチーフにしたデザインは、単なる景観演出ではなく「平和都市・広島のアイデンティティ」を日常の交通インフラに組み込む象徴的な試みです。特に「一枚の折り紙が鶴に変わる」という連続性は、戦後復興から未来への飛翔を重ね合わせた強いメッセージを感じます。

また、駅・車内メロディーの刷新は、利用者にとっての「音による都市体験」の再設計であり、広電の被爆3日後の復旧という歴史と結びつけている点が大変意義深いです。単なる利便性向上に留まらず、都市の記憶と未来像を音に託す取り組みといえるでしょう。

一方で、新駅ビル「ミナモア」の成功が地域経済へ波及するためには、紙屋町・八丁堀エリアを含めた「東西の均衡的発展」が重要です。路面電車がその橋渡し役を果たすことは、交通事業者としての存在意義を市民に再認識させる好機になると思います。

コメント